La radioactivité

Générer de l'électricité à partir de réactions nucléaires, ça se fait dans nos réacteurs nucléaires, mais ce n'est guère portable.

Si on pouvait avoir une batterie comme nos piles actuelles, mais avec une puissance éternelle, ce serait cool. Mais bon, il faut aussi concilier cela avec la dangerosité des radiations, et gérer les déchets, et là, le bât blesse.

Les batteries thermoélectriques à radio-isotopes

Ce sont plus ou moins des centrales nucléaires en modèle réduit : on convertit la chaleur produite par la radioactivité en électricité. Sauf que ce n'est pas de la fission nucléaire contrôlée, mais simplement des désintégrations nucléaires naturelles. Et que la conversion en électricité n'est pas faite par des turbines mais par effet thermoélectrique.

Ce n'est intéressant qu'avec des quantités de radioéléments importantes, dont dangereux pour l'homme, et on ne s'en sert que pour les sondes spatiales, vu qu'elles sont loin. Et encore, on l'éloignera de l'électronique qui n'aime pas vraiment les radiations car elles dégradent les performances des transistors. Et il ne faudra pas se rater lors du lancement, ça ferait désordre.

Les célèbres sondes Voyageur ont été lancées en 1977, et leur batterie fonctionne toujours... Mais si, vous connaissez, ce sont celles qui sont parties aux confins du système solaire.

On n'a pas fait petit bras pour le carburant : du plutonium 238.

On parle de puissance de l'ordre du kilowatt.

Les batteries bêtavoltaïques

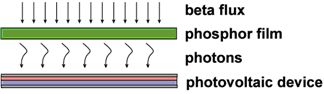

On peut transformer le rayonnement bêta en électricité avec des diodes silicium qui vont le convertir en courant, éventuellement avec l'aide d'une couche de phosphore. Les premières datent de 1954.

Comme on voudra avoir des batteries avec une radioactivité négligeable pour l'homme, la quantité de produit radioactif sera faible, et par conséquent, la puissance électrique aussi, mais elle sera continue sur de très longues périodes, de l'ordre de grandeur de la demi-vie comme on peut s'en douter.

- Nuclear Microbatteries / Chaitali Dalvi / Standford vous résumera la situation.

Diverses sources radioactives sont utilisables, apparemment le tritium ou le Nickel 63 sont assez commodes.

Une cinquantaine de microwatt, ce n'est pas lourd. Mais sans arrêt.

On peut injecter directement le rayonnement bêta dans le silicium, mais aussi utiliser une couche de phosphore pour convertir en lumière et utiliser du photovoltaïque standard :

L'intérêt principal de ces batteries de très faible puissance est la conservation de données en mémoire vive (d'un intérêt relatif, j'en conviens, vu qu'on sait faire des mémoires non-volatiles), ou pour faire une horloge qui ne tombera pas en panne d'énergie.

C'est très anecdotique comme batterie, à part pour les missions spatiales où ça vaut le coup.