Clignoteurs & pummers

L'énergie, le nerf de la guerre. Non seulement il faut du stockage d'énergie électrique, mais il faut aussi en récupérer par un biais ou par un autre. Et la gérer.

Types de stockage

Le stockage de l'énergie électrique est un problème connu, et il n'existe pas tant de possibilités pratiques, même si certaines solutions ingénieuses existent comme les piles à combustible. On va rester dans le classique.

Pile

Une simple pile est une solution facile, mais non renouvelable. On peut mettre des piles très grosses pour augmenter la durée de vie, surtout si le circuit consomme pas mal de courant. Immanquablement, il faudra les changer, et on aimerait faire mieux.

Ce fut la solution pour mes premiers clignoteurs, vers 1975. Une pile 9 volt, pour avoir assez de tension pour mes transistors bipolaires, et ces piles restent dans une taille raisonnable.

Accumulateur / Batterie rechargeable

A la différence d'une pile, on peut recharger une batterie ou un accumulateur, ce qui n'est pas commode s'il faut venir régulièrement retirer les batteries pour les recharger dans un chargeur ad-hoc.

Et ils sont souvent vendus avec leur BMS, le circuit qui gère la charge et la décharge, en particulier permet d'assurer un minimum de sécurité pour éviter les échauffements qui peuvent être catastrophiques...

Il conviendra alors d'ajouter une source d'énergie locale pour fournir du courant, pour obtenir un système parfaitement autonome.

Un gros défaut des batteries est le nombre limité de charges/décharges, car les réactions chimiques se dégradent au cours du temps, sans parler des limites de température.

On parle généralement d'un millier de cycles pour les batteries, parfois jusqu'à dix mille, ce qui limite leur usage à environ 3 ans avec un cycle complet par jour. Les valeurs sont variables, mais la durée d'utilisation ne sera pas infinie.

Par contre les capacités volumiques sont très intéressantes. Autrement dit on peut avoir une charge importante dans un tout petit volume.

Supercapacité / supercondensateur

Une capacité électrique ou condensateur, comme son nom l'indique, stocke de l'énergie électrique.

Notez les capacités, ici entre 0,1 F et 4 F, limité en tension à 5.5 V

Ça ressemble à une batterie, mais avec quelques différences importantes :

- L'énergie emmagasinée est faible par rapport à une batterie,

- mais un condensateur acceptera quasiment un nombre infini de charges/décharges

- Avec en prime, une vitesse de charge/décharge bien plus importante (courant et puissance énormes)

- Sauf que la tension est linéaire de la charge, autrement dit la tension baissera bien plus rapidement par rapport à une batterie ou une pile au cours de l'utilisation.

- Dans le temps, une capacité de 100 microfarads était déjà une grosse capacité. Mais on a inventé les supercondensateurs supercapacité supercapa supercap qui peuvent atteindre des farads, 1 million de fois plus ! Mais avec quelques contraintes concernant la tension.

C'est l'aspect infini et facilité de chargement qui va nous intéresser ici.

Recharge et BMS

Recharger une batterie ou une supercapacité n'est pas si simple car :

- Un élément de base présente une tension maximale à ne pas dépasser, c'est souvent de l'ordre d'1,2 volt.

- Si les supercapacités sont souples sur les courants admissibles, ce n'est pas le cas des batteries.

- Pour obtenir une tension plus importante, on peut les mettre en série, mais alors il faut être capable de gérer chaque élément simple pour éviter les surtensions, ce qui complique la circuiterie.

- Les batteries lithium sont connues pour leurs problèmes de surchauffe, voire d'incendie....

On adjoint généralement ce qu'on appelle un BMS pour Battery Management System qui va gérer les éléments, surveiller le courant et la tension, afin de préserver l'intégrité de la batterie ou de la supercapacités.

Et le principal défaut du BMS est ... sa consommation électrique, qui va manger une partie de la précieuse énergie que l'on va récupérer. Comme une sorte d'autodécharge.

Auto-décharge

Les piles et batteries ne sont pas parfaites, elles présentent pratiquement toutes une perte de charge avec le temps, même si aucun courant n'est consommé. On parle d'autodécharge, et c'est pour ça qu'il existe une date de péremption.

Les supercapacités présentent aussi un phénomène d'autodécharge, mais il est très variable suivant les technologies employées, et le mieux est de réaliser des essais effectifs. J'ai déjà rencontré des supercapacités remarquables où l'autodécharge était quasiment négligeable.

Ce courant d'autodécharge est à comparer à la consommation électrique de la circuiterie. Ce sera pénible s'il est du même ordre de grandeur...

Capacité de stockage

Quelle que soit la technologie de stockage, l'élément fournira du courant sous une certaine tension. Or la circuiterie aura toujours une tension minimale de fonctionnement, en dessous de laquelle elle ne fonctionnera pas correctement.

Piles et accumulateurs

Même sans parler de tension, on peut simplement comparer la capacité électrique d'un élément de stockage par rapport à la consommation électrique, ce qui donnera un premier ordre de grandeur concernant la durée de vie.

Normalement, on devrait utiliser le joule comme unité d'énergie, mais c'est l'usage concernant une pile de parler en mAh, autrement dit combien de milliampères elle est capable de délivrer en une heure. Mais attention à la tension.

- 1 Joule = 1 Watt pendant 1 seconde

- 1 Watt, c'est 1 Ampère sous une tension de 1 Volt

- 1 mAh, c'est 1 mA pendant une heure, soit, sous une tension de 1 Volt, 1 mW pendant 1 heure, ce qui nous fait 3600 mJ ou 3.6 Joules d'énergie

- 1 mA pendant une heure, cela correspond au passage de 3.6 Coulombs en termes de charges électriques

1 Coulomb, c'est 1 Ampère pendant 1 seconde

Voici quelques valeurs utiles :

| pile AA LR6 alcaline | 1,5 V | 2800 mAh |

| pile AAA LR3 alcaline | 1,5 V | 1250 mAh |

| pile 9V alcaline | 9 V | 500 mAh |

| pile bouton CR1025 | 3 V | 30 mAh |

| pile bouton CR2032 | 3 V | 225 mAh |

| pile bouton CR2450 | 3 V | 620 mAh |

| batterie Li-ion | 3.7 V | très variable |

Mais bon, on peut retenir qu'au premier ordre, la capacité électrique est équivalente à une pile de même taille, il n'y a pas de miracle, et c'est déjà bien de pouvoir la recharger.

Ces valeurs sont variables suivant la technologie et le constructeur, ce n'est qu'un ordre de grandeur.

Supercapa

C'est très différent pour une supercapacité tant la tension varie avec la charge. Mais la formule est simple : Q=CV. Comme une charge de 1 Coulomb correspond à 1 Ampère pendant une seconde, on peut déduire le courant que l'on aura pendant un certain temps.

Une supercapacité de 1 farad (C=1 F) pourra délivrer un courant de 1 mA avec une perte de tension de 1 volt pendant 1000 secondes. Ou encore, pendant 3600 secondes soit 1 heure, 0,27 mAh (par volt).

Une supercapacité de 1 farad est déjà relativement grosse, plus grosse qu'une pile bouton lithium, on voit donc que la capacité électrique est bien plus faible à volume équivalent, avec une tension qui se casse la figure rapidement. Et en plus, la tension d'une supercapacité est limité, on parle de quelques volts.

Il est très difficile de trouver un supercondensateur à la fois petit, de forte capacité, et qui ne fuit pas.

De plus, ces supercondensateurs sont généralement difficile à vérifier car la tension ne se stabilise pas immédiatement quand on le charge, mais ce n'est pas trop gênant en fonctionnement car les photodiodes les chargeront doucement et en permanence.

À l'époque où j'ai réalisé mes montages, j'avais trouvé le composant Panasonic EEC-EN0F204AK qui présentait une capacité de 0,2 F et acceptait 3.3 V. Mais surtout, elle faisait 6,8 mm de diamètre pour une épaisseur inférieure à 1.9 mm ! Et en plus, elle ne fuyait pas comme une bête. Ça se traduit sur les performances que vous verrez plus tard.

Ceci dit, rien à voir avec une batterie : 0.054 mAh par volt, avec 3.3 V max. Retenez l'ordre de grandeur d'une dizaine de μA pour tenir quelques heures. Et on veut une nuit, parfois longue l'hiver.

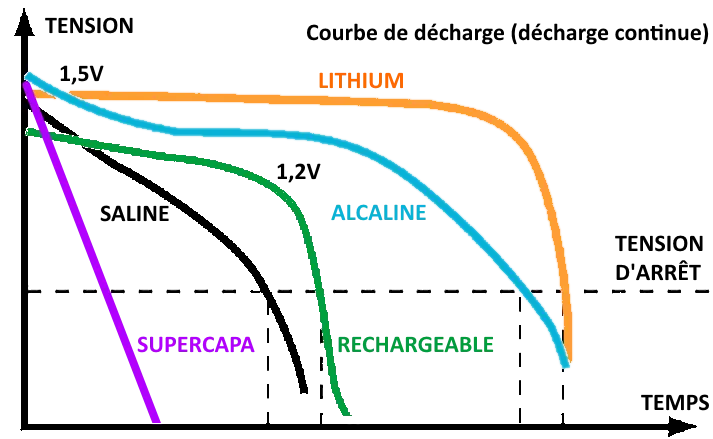

Tension de décharge

En fonctionnement, la circuiterie consommera un certain courant, déchargeant l'élément de stockage. Il va falloir faire face à la chute de tension qui se produit pendant la décharge, il est connu qu'une pile neuve présente une tension plus élevée qu'une pile en fin de vie.

C'est pareil pour les batteries, la tension diminue au cours de la décharge, mais elles présentent une pente plus importante.

La supercapacité est la pire : la tension est directement linéaire de la capacité électrique disponible, en vertu de la simple loi Q=CV où Q est la charge en Coulomb, et donc également le produit du courant par le temps.

Notez la linéarité pour la supercapa.

Les piles au lithium tiennent mieux la tension tant qu'il reste de l'énergie.

Ce sera mieux si les éléments constituants le circuit requièrent une tension faible, voire très faible ! Mais ce n'est pas toujours le cas, à commencer par les LED qui ont une tension directe de 1,6 à 2 volts pour le rouge, et qui monte à 3,5 volts pour le blanc. En dessous de cette tension, ça n'éclaire pas...

Et si on choisit une supercapacité, il faudra la surdimensionner pour limiter la chute de tension.

Durée de vie

La capacité de stockage :

| pile AA LR6 alcaline | 1,5 V | 2800 mAh |

| pile AAA LR3 alcaline | 1,5 V | 1250 mAh |

| pile 9V alcaline | 9 V | 500 mAh |

| pile bouton CR1025 | 3 V | 30 mAh |

| pile bouton CR2032 | 3 V | 225 mAh |

| pile bouton CR2450 | 3 V | 620 mAh |

| batterie Li-ion | 3.7 V | très variable |

| Supercap 1F | variable | 0.278 mAh par volt |

| Supercap 0.2F | variable | 0.054 mAh par volt |

La durée de vie :

| consommation | 1000 mAh pile AAA | 225 mAh CR2032 | 0.278 mAh supercap 1F par volt |

|---|---|---|---|

| 1 A | 1 heure | 13 minutes | 1 seconde |

| 1 mA | 41 jours | 9 jours | 16 minutes |

| 10 μA | 11.5 ans | 2.5 ans | 27 heures |

| 1 μA | 115 ans | 25 ans | 11 jours |

On choisira l'élément de stockage d'énergie en fonction du temps que l'on doit "tenir" sans recharge, et de la consommation électrique. Le volume sera probablement un critère de choix secondaire, mais important.

Piège de démarrage

Il m'est déjà arrivé quelques surprises en réalisant des montages, et alimenter un circuit à partir d'une tension nulle, où il ne fonctionne pas, et monter la tension progressivement, par exemple en chargeant un condensateur avec une photodiode, ne garantit pas que le circuit démarre à coup sûr.

Il peut en effet arriver que le circuit présente des fuites bizarres pour des tensions inférieures à la tension minimale garantie de fonctionnement.

Par exemple, il ne consomme quasi-rien en dessous de 500 mV, puis vers 700 mV, il se met à fuir comme une bête, par exemple 1 mA, pour stopper vers 900 mV et revenir à des consommations similaires à ce que l'on observe à l'arrêt, par exemple 10 μA, mais sous sa tension normale de fonctionnement, par exemple 1,5 V.

Et inutile de râler à propos de la datasheet, vous n'utilisez pas le circuit sous sa tension minimale garantie ! Vous êtes hors spécifications.

La conséquence de ce comportement est terrible : le circuit va pomper toute l'énergie disponible et décharger votre condensateur, surtout si la photodiode est incapable de soutenir le pic de courant, la tension nominale de fonctionnement ne sera jamais atteinte, et le circuit ne démarrera pas...

Conclusion : vérifier avec un ampèremètre la consommation de votre circuit en montant progressivement la tension depuis zéro à l'aide d'une alimentation stabilisée. Ça vous évitera des surprises.

Joule thief

Il est possible de récupérer de l'énergie dans des piles pratiquement usagées.

Quand la tension est trop faible pour pourvoir encore servir normalement, un circuit élévateur de tension permet de récupérer le fond de pile et allumer une LED. On le trouve généralement sous le vocable "Joule Thief".

Je ne traite pas ce cas ici car on ira sur des consommations trop faibles pour que ça puisse être utile, mais utiliser un élévateur de tension pourrait être intéressant dans certains cas.

Récupération d'énergie

Il serait étonnant que vous ayez une configuration particulière pour récupérer de l'énergie, par exemple une source de vibrations, ou une source chaude et une source froide.

La plupart du temps, on récupèrera l'énergie lumineuse, ce qui implique l'usage de cellules solaires.

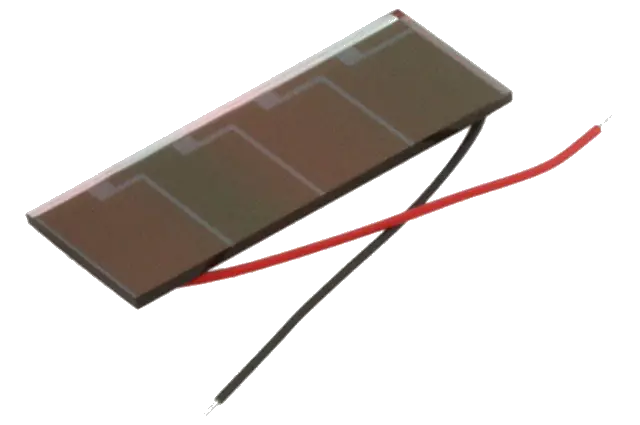

Cellule solaire

Choisir une cellule solaire (photovoltaïque) n'est pas si évident car il en existe plusieurs types :

- Au silicium amorphe, qui permet d'obtenir un courant sous un faible éclairement, mais pas tellement plus sous un fort éclairement, le rendement n'est pas extraordinaire. Mais cette technologie n'est pas chère, on peut faire des grandes surfaces.

- Au polysilicium, qui présente un meilleur rendement, mais moins efficace sous faible éclairement que l'amorphe.

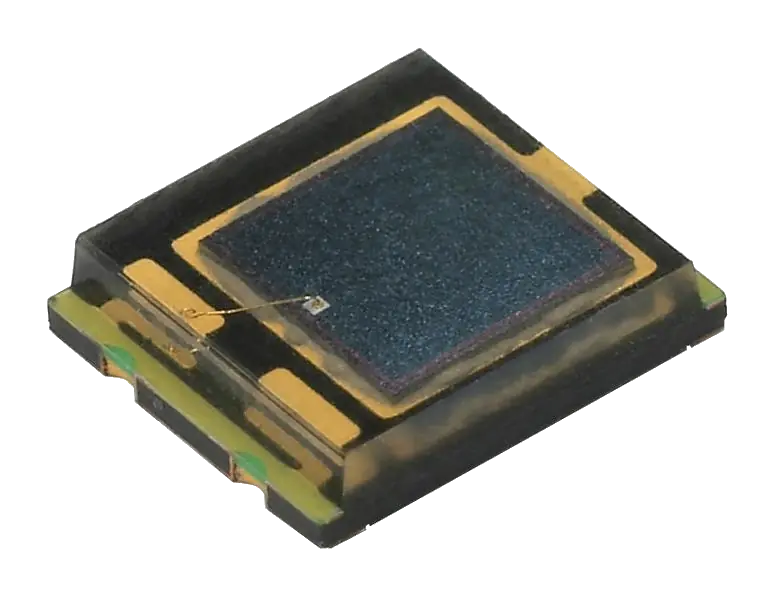

- Au silicium monocristallin qui est bien plus cher, mais présente un meilleur rendement, sauf sous faible éclairement. On peut détourner des photodiodes (diode PIN), qui sont monocristallines, qui servent habituellement de détecteurs de lumière, en cellule solaire.

Et le spectre d'éclairement est également un paramètre important, la quantité d'infrarouge est cruciale pour le silicium cristallin, poly ou mono.

Si on veut faire un tout petit circuit, alors il faut choisir le monocristallin.

Si on a de la surface disponible, le polysilicium sera un bon choix, sauf si le circuit fonctionne dans un environnement sous faible éclairement, par exemple toujours à l'abri du soleil, où il faudra choisir l'amorphe.

Il est assez amusant de constater que pour allumer notre LED, donc produire de la lumière, alors nous allons collecter la lumière reçue pour la restituer plus tard. C'est là que l'on réalise le très mauvais rendement de l'opération, heureusement que notre soleil est puissant et gratuit...

Tension & courant

Une cellule solaire ne délivre pas une tension importante, il est certain qu'il faudra en placer plusieurs en série pour atteindre une tension utilisable, d'autant plus qu'il faudra probablement ajouter une diode "anti-retour" pour éviter de perdre de l'énergie via le courant d'obscurité.

Une alternative consiste à ajouter un élévateur de tension, qui consommera une partie de l'énergie récupérée, ce qui n'est pas forcément très malin pour un circuit de très faible consommation.

Sauf que ces circuits sont capables de placer la cellule dans les conditions où la puissance récupérée est maximale, car évidemment il existe des conditions de courant-tension optimales (où le produit des deux, la puissance, est maximale).

Du coup, pour caractériser une cellule solaire, on parle souvent de :

- la tension à vide, à courant nul (si votre voltmètre possède une impédance infinie)

- du courant de court-circuit, à tension nulle (si votre ampèremètre présente une résistance nulle)

Il n'existe pas de voltmètre et d'ampèremètre parfait, mais les performances seront suffisantes pour caractériser votre matériel.

Comme vous aurez du mal à trouver la cellule qui convient exactement à vos besoins, vous en serez réduit à choisir sur la taille, la tension à vide et le courant de court-circuit sous un spectre donné (qui sera évidemment différent d'un constructeur à l'autre), et quand vous les aurez en main, vous ferez vos mesures...

Je vais quand même vous indiquer quelques valeurs typiques mesurées par mes soins (conditions identiques), histoire de voir où vous mettez les pieds.

| référence | temps couvert | soleil max | surface | |

|---|---|---|---|---|

| Sanyo AM1437 amorphe | 144 μA 3,0 V | 2 450 μA 3,3 V | 12x30 mm 4 cellules |  |

| Ixys monosilicium | 700 μA 0,48 V | 17 000 μA 0,58 V | 7x22 mm 1 cellule |  |

| Solems 5/48/16 amorphe | 90 μA 3,34 V | 6 600 μA 3,9 V | 16x48 mm 5 cellules |  |

| Vishay TEMD5080 diode PIN | 25 μA 0,35 V | 1 022 μA 0,55 V | 2.8x2.8 mm 1 cellule |  |

| Vishay TEMD7000 diode PIN | 60 μA 0,40 V | 1 400 μA 0,52 V | 0.5x0.5 mm 1 cellule |  |

Les diodes PIN ont un bien meilleur rendement, elles sont toutes petites ce qui sera un avantage pour réaliser un minuscule pummer.

Mais avec un demi-volt de tension, il faudra en mettre plusieurs en série.

En pratique...

Dans notre cas, où on va tenter de réaliser un pummer qui ne consomme pratiquement rien, on voudra avoir les plus petits composants possibles, en particulier éviter une grande surface de cellules solaires.

Les courants seront tellement faibles qu'il est inutile de tenter d'utiliser un élévateur de tension, autant doubler ou tripler les cellules à la place, ce sera plus simple, et surtout plus efficace, car on ne dépensera pas d'énergie dans la conversion de tension. Et on collectera plus d'énergie.

On mettra donc des photodiodes en série, et comme la tension est de l'ordre de 0.5 V, et que la plupart des supercapacités sont limitées à 3.3 V (ou alors il faut passer aux grosses à 5.5 V), on s'arrangera pour ne pas dépasser cette tension, ce qui nous fait entre 6 et 7 diodes en série.

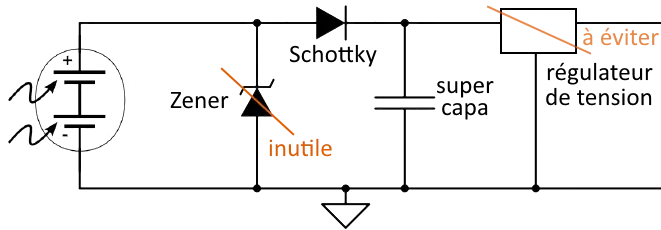

Anti-retour

Sauf qu'il faudra ajouter une diode supplémentaire "à l'envers" pour éviter que la supercapacité se décharge à travers les photodiodes. On choisira une diode avec un faible tension directe, genre Schottky par exemple, pour éviter de perdre bêtement quelques centaines de millivolts.

Limiteur de tension ?

On pourrait mettre une diode Zener pour limiter la tension, mais c'est un composant supplémentaire susceptible de fuir, et qu'on peut éviter en choisissant correctement ses composants : même sous un soleil direct, la tension ne montera pas inconsidérément.

Régulateur de tension ?

À éviter, c'est de l'énergie perdue, forcément. Il existe certes des LDO qui présentent un très faible courant de fuite, mais de toutes manières, pour faire chuter la tension, cela revient à mettre une résistance où on perd une différence de potentiel pour atteindre la tension cible, et donc c'est de l'énergie perdue en chaleur.

Sauf que certains circuits n'aiment pas les tensions trop élevées, en particulier les microcontrôleurs dont il vaut mieux réguler la tension. Je me suis donc résolu à m'en servir dans certains cas que je décrirai plus loin.

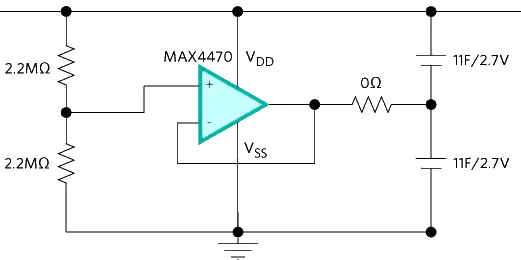

Supercondensateurs en série ?

On peut être tenté de mettre deux supercapacités en série pour augmenter la tension admissible.

C'est une bonne idée à première vue, mais il se pose un problème d'équilibrage de charges, car il n'est pas certain que les charges vont bien se répartir entre les deux supercondensateurs.

On est alors obligé d'ajouter de la circuiterie pour assurer que la tension centrale soit bien au milieu de la tension totale, ce qui va plomber la consommation électrique...

Forcément, la consommation va augmenter...

Dans cet exemple, rien que le courant dans les deux résistances en série, mettons 4 volts dans 4 MΩ, cela nous fait 1 μA de perdu. Et l'amplificateur opérationnel en consommera quelques autres rien que pour les fuites...

Voyons à présent comment détecter le jour et la nuit, histoire d'éteindre notre clignoteur de jour.