Le paradoxe des jumeaux de Langevin est déjà abondamment décrit et commenté, d'autant plus que des films comme Interstellar l'ont bien illustré.

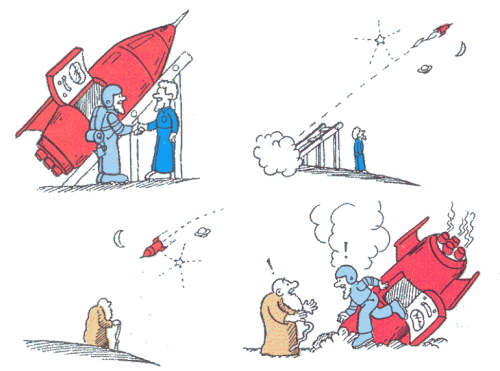

Mais bon, si je veux aborder le sujet correctement, il faut bien commencer par le début et décrire l'expérience de pensée imaginée par Langevin.

L'expérience de pensée

Pas de notion de paradoxe ici, Langevin dit simplement ce qui se passe.

Le faux paradoxe

Un premier paradoxe, qui n'est pas vraiment un paradoxe mais c'est pour ça que le nom est resté, est de voir quelqu'un vieillir moins vite.

Interstellar utilise cet effet, particulièrement lorsqu'il montre le héros du film avec sa fille mourante de vieillesse. Mais j'aime mieux le retour de la planète Miller. Deux protagonistes partent quelques heures avec leur navette pour voir ce qui s'est passé sur cette planète, et quand ils reviennent à la fusée, Romilly, qui était resté à bord, a attendu... 23 ans.

Eh ouais, la gravitation près d'un trou noir, c'est quelque chose.

Si jamais vous avez du mal à croire ça, des expériences ont montré l'existence de ce phénomène, qui d'ailleurs vous sert constamment dès que vous vous servez de votre GPS car il a fallu compenser le décalage temporel des satellites en rotation autours de la Terre par rapport au temps sur Terre pour que le système fonctionne (de l'ordre de 34 µs).

Là où je bloque, c'est l'explication physique qui indique à quel moment la dissymétrie est créée dans le paradoxe des jumeaux.

Mon principal souci est celui-ci :

La relativité restreinte est hautement symétrique : il n'existe pas de référentiel privilégié. Du point de vue du voyageur, c'est le sédentaire qui voyage "à l'envers", et le voyageur peut appliquer exactement le même raisonnement que le sédentaire : c'est l'autre qui vieillit moins vite.

Eh bien alors, où, dans les équations ou le raisonnement, doit-on appliquer une règle qui provoque cette dissymétrie entre le sédentaire et le voyageur ?

J'ai cherché la réponse sur Internet et les papiers scientifiques. Et je suis resté sur ma faim.